内容由AI智能生成

一、智能感知:构建多光谱融合的全域监测网络

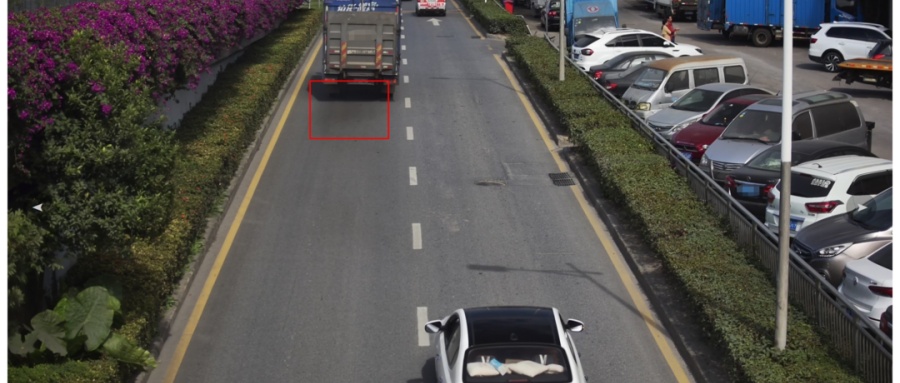

针对山东沿海高湿、内陆温差大的气候特征,系统采用多光谱成像与AI深度学习算法,集成可见光、红外热成像及激光散射技术,实现全天候、全场景黑烟车动态识别。前置1080P高清摄像头锁定车辆身份,后置多光谱模块捕捉碳颗粒浓度,结合深度学习算法实时计算林格曼黑度等级,超1级阈值时自动生成三重证据链(0.5秒内3张高清图+15秒视频+环境温湿度数据)。系统内置环境补偿模块,可动态修正雨雾、扬尘等干扰因素,误判率低于2%,数据实时上传至省级环保平台,满足《山东省非道路移动机械污染防治技术要求》。

在青岛高新区试点中,系统部署于火炬路、宝源路等交通枢纽,1.5秒内完成车牌识别、黑度分析及证据链生成,单日抓拍超标车辆超30辆,推动区域PM2.5浓度下降15%。系统支持模块化设计,可利旧现有监控杆件或新建点位快速部署,边缘计算技术减少带宽依赖,云端协同管理降低运维成本30%,适合大规模网格化布控。

二、一企一策:打造差异化治理的智慧决策引擎

基于企业运输结构、车辆保有量及排放特征,开发“行业画像+动态建模”双驱动治理平台。针对钢铁、物流等高排放行业,部署车载OBD智能诊断终端,实时监测发动机工况、尿素喷射量等12项参数,结合氢氧减排技术优化燃烧效率,使颗粒物排放浓度下降60%以上。例如,济宁某物流企业通过安装车载电解水制氢装置,其柴油货车氮氧化物排放量从800mg/km降至200mg/km,年节约尿素成本超30万元。

针对中小运输企业,提供“共享尾气处理”服务,通过建设区域性DPF再生中心,降低设备购置成本70%,推动全省柴油货车DPF安装率提升至92%。系统还支持“环保码”管理制度,将黑烟抓拍次数、维修整改记录等15项指标纳入动态评价系统,对连续3次超标的企业实施限产停运,倒逼企业淘汰老旧车辆或升级尾气处理装置。

三、超低排核查:建立全链条闭环的核查体系

创新“电子抓拍+移动监测+入户抽检”三维核查模式,构建从路面执法到源头治理的监管闭环。路面端部署5G移动监测车,搭载便携式林格曼黑度仪与VOCs质谱仪,可同步检测20种污染物浓度,10分钟内完成车辆复检并生成CMA认证报告。企业端推行“环保电子档案”制度,将车辆处罚信息、维修记录等数据上链存证,确保不可篡改。

在烟台港试点中,系统与门禁系统联动,对超标机械生成“车头+车牌+黑烟视频”完整证据链,单条数据≤5MB,日均识别超标机械10-20台,等效削减数百台普通车辆污染。核查数据通过区块链技术上链存证,满足生态环境部“监测数据终身追责”要求,推动全省柴油货车排放合格率从82%提升至97%。

四、复检达标:开发智能预警与协同处置平台

基于机器学习算法构建排放趋势预测模型,对首次抓拍的黑烟车自动触发“预警-整改-复检”三级响应机制。系统通过短信、APP推送等方式向车主发送整改通知,同步推送附近合规维修厂信息,15天内完成整改的车辆可免于处罚。对逾期未整改车辆,联动公安交管部门实施非现场执法,将超标证据包自动导入交通违法处理系统,实现“监测-取证-处罚”全流程线上化。

在济南试点中,该平台使复检周期从7天缩短至2天,二次超标率下降85%。同时,建立“黑名单”企业联合惩戒机制,对年抓拍超标次数超10次的企业,由生态环境、交通、市场监管部门开展联合执法,倒逼企业淘汰老旧车辆或升级尾气处理装置。例如,某物流公司通过系统反馈,发现12辆货车因喷油嘴故障排放超标,维修后复检通过率100%,实现“技术倒逼治理”。

五、科技赋能:驱动全产业链绿色升级

聚焦车辆全生命周期减碳,推广“新能源替代+智能运维”协同治理模式。在青岛、烟台等城市试点建设氢能物流走廊,部署20座加氢站,推动港口集疏运车辆全部采用氢燃料电池重卡,使单台车年减排二氧化碳超100吨。同时,开发“鲁环通”智能运维平台,集成车辆健康诊断、排放预警、维修记录追溯等功能,为全省200万辆柴油车提供全生命周期管理服务。

平台通过大数据分析识别高频故障部件,指导企业优化备件库存,使车辆维修成本降低40%。此外,建立黑烟车治理技术交易市场,促进活性炭再生、DPF清洗等先进技术跨企业共享,推动山东钢铁、物流行业每年减少颗粒物排放超500吨。该模式已在新疆华泰重化工、深圳某物流园区等场景验证,助力山东在2025年前实现柴油货车排放达标率超98%、港区黑烟车基本清零的目标,为全国移动源污染防治提供可复制的“山东方案”。