“当环保治理从‘模糊管控’转向‘精准可视’,机器视觉技术正以‘眼见为实’的底层逻辑,为工业绿色转型提供‘可量化、可追溯’的硬核支撑。”以此为引,我们聚焦环保治理的“最后一公里”——从企业排放特征的动态捕捉到政策标准的落地执行,构建以视觉感知为基石的环保解决方案,让环保治理既有“显微镜”般的细节洞察力,又有“全景图”般的战略协同力。

环保一企一策:不同企业的工艺特性与排放规律需“量身定制”。在水泥行业,机器视觉系统可识别窑尾烟气的“流动轨迹”,通过热成像捕捉炉体温度异常点,精准定位漏风、燃烧不充分等导致排放超标的工艺环节;在印刷包装领域,针对挥发性有机物(VOCs)无组织排放,系统可追踪车间无组织排放的“微扩散路径”——如油墨槽挥发、胶水粘接处的气体逸散,通过超分辨率成像技术捕捉肉眼难辨的气体扩散痕迹,实现“从源头到末端”的全流程定制化治理。这种“因企施策”的智能分析,避免了“标准一刀切”带来的治理成本浪费,让环保措施真正“长”在企业生产线上,成为生产流程的自然延伸。

超低排核查:机器视觉以“实时可见”特性实现排放数据的“动态验证”。部署在烟囱、管道排放口的智能相机,可同步捕捉烟气颜色梯度、浓度分布及颗粒物运动轨迹,通过多光谱分析区分烟尘与水蒸气,避免因气象条件变化导致的误判;在电力行业,系统可追踪煤粉燃烧时的火焰光谱特征,结合AI算法识别氮氧化物生成趋势,提前预警排放超标风险。这种“所见即所得”的核查方式,将传统“事后抽查”转变为“过程监控”,使环保监管从“结果验证”转向“过程控制”,让超低排放标准真正“落地有声”,成为可验证、可追溯的生产常态。

复检达标:为确保企业持续符合环保要求,机器视觉构建“智能复检”闭环。通过定期采集关键排放节点的影像数据,系统可自动比对历史记录,识别排放特征的微小变化——如某时段烟气颜色突然加深,可能预示除尘设备老化或燃烧参数偏移。此时系统会触发“二次核查”流程:通过多角度摄像头组合拍摄,结合三维重建技术还原污染物空间分布,精准定位超标环节并提出优化建议。这种“监测-核查-优化”的闭环机制,使环保治理从“单次达标”转向“长期稳定”,让“复检达标”不再是“纸面任务”,而是“生产常态”,成为企业自我优化的内生动力。

国家政策:当前国家环保政策正从“总量控制”向“质量改善”转型,机器视觉技术恰好契合这一政策导向。例如在“双碳”目标下,系统可通过追踪烟囱冒出的烟气颜色深浅、扩散速度等视觉特征,间接反映碳排放强度,为碳交易市场提供可视化依据;在“无废城市”建设中,机器视觉可识别垃圾分类投放的准确率,通过实时反馈优化居民分类行为,推动垃圾减量化、资源化。这种“视觉+政策”的深度融合,让环保政策从“纸面条款”变为“可感知、可验证”的生产实践,成为推动绿色转型的“软性抓手”。

法律标准:我国环保法律标准对污染物排放的“可视化”要求日益明确。例如《大气污染物综合排放标准》规定的“烟气黑度”指标,传统人工观测存在主观误差,而机器视觉系统可通过灰度分析精准测量;在《水污染防治法》框架下,系统可捕捉河道水体的颜色突变,快速识别工业废水偷排的视觉证据,为执法提供直接证据链。这种“视觉证据”的引入,使环保执法从“纸质报告”转向“现场可验证”,提升法律标准的执行力度与公信力,让“违法必究”成为可操作的现实。

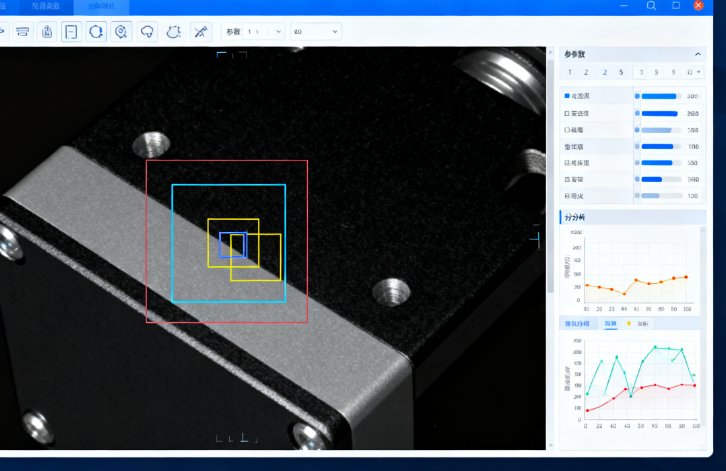

解决方案:基于上述需求,我们构建“视觉-数据-决策”三位一体的环保解决方案。硬件层面,部署高分辨率工业相机与多光谱传感器,构建覆盖全生产流程的视觉监测网络;软件层面,开发深度学习算法库,实现从“特征提取”到“决策支持”的智能化分析——例如通过训练模型识别不同污染物的视觉特征,自动生成治理建议;服务层面,提供定制化数据平台,将监测数据转化为可操作的治理策略,并支持企业自主优化治理方案。该方案通过“一企一策”的定制化设计、“超低排核查”的实时验证、“复检达标”的持续优化,形成环保治理的完整闭环,最终实现“天更蓝、水更清”的生态愿景。

这种以机器视觉为核心的环保解决方案,正在重新定义工业治理的“精准”内涵——它不仅是数据达标,更是通过视觉技术将环保要求转化为可感知、可验证、可优化的生产实践,让每一缕烟尘的扩散轨迹都成为环保治理的“可视化注脚”,最终推动环保治理从“被动合规”迈向“主动优化”的新阶段。